驱动工业物联网开发:从技术奠基到智能跃迁

标签: 北京物联网开发公司 2025-09-07 次

工业物联网(IIoT)常被描绘为一场颠覆行业的革命性变革,但其本质是对过去15年自动化领域技术积累的渐进式演进。这一进程不仅重构了制造业的底层逻辑,更通过“兼容复用”策略而非“推倒重建”模式,为企业开辟了效率、安全与可持续发展的新路径。

技术奠基:从以太网到开放生态

IIoT的雏形始于工厂车间的以太网部署与IP地址技术应用,其核心在于打通信息技术(IT)与运营技术(OT)的壁垒。早期专有网络架构虽能实现局部控制,却因封闭性导致成本高企、扩展受限。如今,开放系统架构与互联网技术的普及,使企业能够摆脱专有协议的束缚,依托以太网、TCP/IP等通用技术构建弹性基础设施。例如,全球每日新增的以太网节点数量已远超传统现场总线年部署量,这种技术普惠性为工业环境注入了持续进化的动力。

智能跃迁:设备、流程与人的协同进化

现代工业物联网的突破体现在三个层面:

1. 设备智能化:

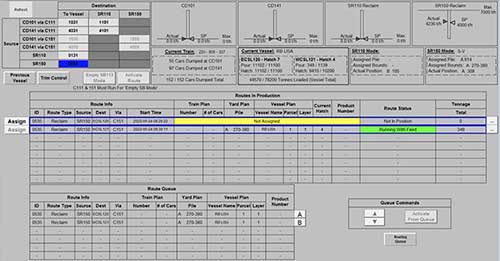

• 新一代PLC(可编程逻辑控制器)将以太网内嵌至硬件架构,支持第三方基于标准协议开发模块,实现IT与OT的无缝融合。

• 电机与驱动系统通过以太网连接,实时上传能耗、诊断数据至云端,结合动态二维码技术,工程师可快速定位故障并调用云端维修指南,将停机时间缩短70%。

2. 流程重构:

• 薄客户端架构与嵌入式服务器的结合,使操作员通过任意终端即可访问全球生产数据,实现“从传感器到CEO”的透明化决策。

• 边缘计算技术的应用,将数据分析下沉至设备端,减少对中心化系统的依赖,例如预测性维护模型可在本地完成80%的异常检测,仅将关键数据上传至云端。

3. 人机交互革新:

• 增强现实(AR)眼镜与移动应用结合,新员工可实时获取设备操作指引,资深技工的隐性知识得以数字化传承。

• 在沈阳某冰箱工厂,物联网平台将装配线效率提升20%,同时通过数字孪生技术模拟产线优化方案,使模具调试周期从两周压缩至3天。

未来图景:智能企业的三大支柱

1. 资产绩效管理:

• 低成本无线传感器与广域网(WAN)的结合,使偏远设备状态监测成为可能。某风电企业通过部署2,000个传感器,将齿轮箱故障预警准确率提升至92%,运维成本降低25%。

2. 增强型操作员:

• 面向“银发退休潮”,工业物联网通过AR辅助维修、智能工单推送等功能,使年轻技工的培训周期从6个月缩短至4周。上海某汽车厂试点显示,AR辅助装配使新人上岗效率提升40%。

3. 智能企业控制:

• IIoT驱动的供应链协同平台,可实时匹配全球2,000家供应商库存数据。某家电企业借此将零部件配套率从78%提升至99%,缺料损失减少1.2亿元/年。

挑战与破局

尽管前景广阔,IIoT落地仍面临数据孤岛、安全威胁等挑战。建议企业采取分阶段策略:

• 短期:优先在设备预测性维护、能源管理场景落地,通过ROI验证技术价值。

• 中期:构建跨系统数据中台,打通ERP、MES、SCADA等系统数据流。

• 长期:投资工业大模型开发,如沈阳某化工厂基于工艺参数训练的AI模型,使反应釜温度控制精度提升至±0.1℃。

结语

工业物联网的终极目标并非单纯的技术升级,而是通过“设备-流程-人”的三位一体重构,塑造具备自感知、自决策、自优化的新型制造生态。正如北京心玥物联网开发公司所指出的:“未来工厂的竞争力,取决于其将数据转化为行动的速度与精度。”