AI真的能编码吗?研究勾勒出自助软件工程的障碍图景

标签: 北京软件公司 2025-08-10 次

AI真能编码吗?这问题听起来有点“科幻”呢,但咱们来聊聊这个话题!想象一下,未来AI能像咱们一样,在键盘上噼里啪啦敲代码,那得多“6”啊!😎

但别急,虽然现在技术发展得挺“给力”的,但麻省理工的CSAIL实验室的小伙伴们可没那么乐观。他们最近发了一篇论文,标题就叫做《面向软件工程的人工智能:挑战与路径》。听起来就挺“高大上”的,对吧?

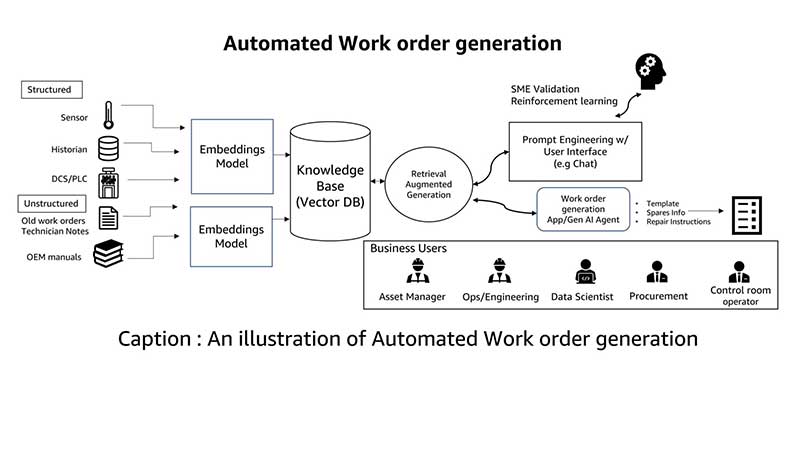

论文里说了,虽然现在AI在代码生成这方面已经挺“牛”了,但软件工程这活儿远不止写代码那么简单。比如,代码优化、系统迁移、测试分析,还有那些烦人的维护工作,这些AI都还得“练练级”呢。

教授阿曼多·索拉尔-莱扎马也说了,别看现在大家都说“程序员要失业了”,但其实软件工程这事儿可比大学里的编程课复杂多了。要实现AI完全接管软件开发,咱们还得解决不少难题。

而且,优化GPU内核、Chrome V8引擎这些大项目,对AI来说还是个不小的挑战。现在的评估方法也还不够成熟,咱们得继续努力啊!

所以,AI编码这事儿,虽然看起来“萌萌哒”,但距离真正实现还差“一丢丢”呢。咱们得继续关注这个领域的发展,说不定哪天AI就能变成咱们编程界的“老司机”呢!🚀👨💻👩💻Bench,这玩意儿虽然有点用,但跟咱们大学的编程练习似的,几百行代码就搞定了,还容易泄露公共仓库数据,太不靠谱了!更别提什么AI重构、人机协同编程、几百万行代码的大工程了,这些才是真刀真枪的实战啊!除非这基准能升级到涵盖这些高风险操作,不然咱们评估进展、加速技术迭代还是个大难题啊,哭辽!

说到评估,那简直就是个坑,人机交互更是个头疼的问题。这篇论文的第一作者,MIT的Alex Gu,他都觉得现在的人机互动就像一条“脆弱的沟通线”:你让他写代码,他给你整出一堆又长又乱的文件,甚至是一堆肤浅的单元测试,让人哭笑不得。更别提AI对调试器、静态分析器这些工具的使用能力了,这玩意儿咱们人类用来精确控制和深入理解的,AI搞不定,那可咋整啊!

“我简直控制不了模型生成的代码,”Gu说,“AI连自己生成的代码都不自信,哪来的‘这部分是正确的……这部分可能需要再检查一下’?开发者要是盲目信任这些编译通过但在生产环境里直接崩溃的‘幻觉逻辑’,那可就完蛋了。关键是,AI得知道什么时候该跟用户说‘我有点懵,需要你帮忙指个路’啊!”

规模一放大,问题就更多了。现在的AI模型处理不了大型代码库(动辄几百万行),基础模型都是从公共GitHub学的,但Gu说:“每家公司的代码库都不一样,有独特的编码规范和规格要求,这超出了模型的训练范围。”

结果就是,AI生成的代码看起来没问题,但实际上可能调用不存在的函数、违反内部代码风格规则,或者导致CI管道失败。这简直就是AI生成代码的“幻觉问题”,看起来合理,但跟公司的内部规范、辅助函数或架构模式都不对劲。

模型的检索能力也有问题:它只会检索名称相似的代码(就语法层面),而不是功能与逻辑相符的代码,这可是模型编写函数的关键信息。“标准检索技术很容易被误导,”Solar-Lezama补充道。

这些问题没有万能的解决方案,作者们呼吁社区一起努力:更丰富的数据(记录开发者的编码过程,比如保留/丢弃的代码、代码重构过程等);共享的评估套件(衡量重构质量、错误修复的持久性及迁移的正确性);透明的工具(让模型表达不确定性,让人引导而不是被动接受)。

Gu把这当成了“行动号召”,希望推动大规模开源合作,让单个实验室的力量无法完成的事情变成可能。Solar-Lezama说:“咱们得一起加油,不然这AI编程助手,估计还得再修炼修炼啊!”😂🤔👍Lezama就设想了一个逐步进阶的蓝图:“咱们得一步步克服这些挑战,研究成果慢慢就能反馈到商业工具里去,让AI从自动补全的配角慢慢变成真正的工程小伙伴。”

“这事儿为啥这么关键呢?”Gu一语道破,“软件啊,它可是支撑着金融、交通、医疗保健还有咱们日常生活这些方方面面,可现在维护软件的人手不够,成了个瓶颈。要是能有个AI能承担重活儿,还不会带出什么bug,那咱们开发人员就能把心思放在创造力、战略和伦理这些大事儿上了。”

“但说到底,咱们得认清现实:代码补全那是最简单的,难的是后面所有的活儿,”Gu强调,“咱们可不是想取代程序员,咱们是想帮他们提升能力——等AI把这些又累又麻烦的活儿都干完了,咱们工程师就能把精力放在只有人类才能搞定的事情上了。”

那个没参与这个研究的AI科学家Baptiste Rozière也忍不住点赞:“现在AI领域啊,跟编码相关的新研究层出不穷,社区都忙着追最新潮流,很难停下来想想哪些才是最关键的难题。这篇论文把人工智能在软件工程里的关键任务和挑战都梳理得明明白白,给咱们这个领域未来的研究指了个明路,我读着都觉得挺过瘾的!”👍💡